虫歯が神経にまで進行してしまった場合、歯の神経の治療が必要となります。

症例の解説

今回の症例は左上7の部位です。

修復物の2次カリエスで、強い自覚症状は認めなかったものの以前から違和感を感じていた部位となります。

レントゲン画像からは、修復物の中で元々の虫歯が歯髄近くにまで及んでいたことが推察されます。

臨床診断:打診通(±)、根尖部圧痛(±)、動揺度(-)、冷温水痛(-)、電気歯髄診(-)

以上より、

- Symptomatic irreversible pulpitis

:症候性不可逆性歯髄炎 - Symptomatic apical periodontitis

:症候性根尖性歯周炎

と診断しました。

現在、AAE(米国歯内療法学会)では歯髄の状態を示す診断名、根尖周囲の状態を示す診断名に分けて付けています。

上記より根管治療が必要と判断し根管治療を開始しました。

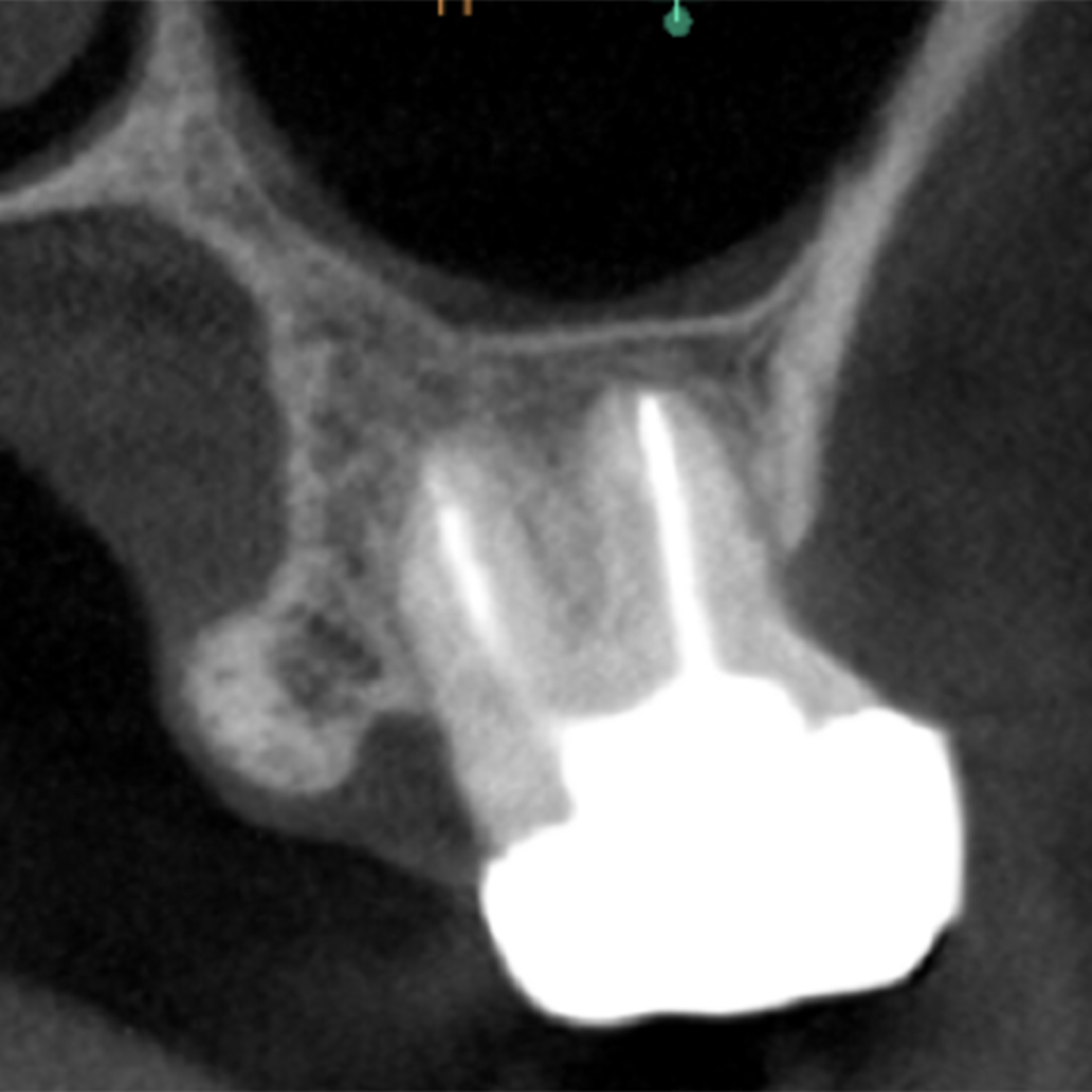

治療中のCT画像

こちらが治療中のCT画像になります。根尖周囲に透過像が拡がり骨組織を失っている状態です。

根尖病変による上顎洞への炎症波及により上顎洞粘膜の肥厚も認められます。

骨吸収像は根尖部に留まらず歯周ポケットとも交通しており、状態が厳しいことが予想されます。

CT画像では根尖病変の大きさの他、根管数や根管の走行など従来の2次元の画像では把握が困難な情報を得ることができ、根管治療の成功率を高める一助となります。

通法どおり歯冠・根管内の感染を取り除き、bacterial reduction(細菌数の減少)を図ります。

シーラーとガッターパーチャという人工のゴム状のお薬を、細菌が入り込むスペースができないように緊密に詰めていきます。

こちらが根管充填を終えた時点でのデンタル写真です。

その後、症状に問題ないことを確認して被せ物の治療を行いました。

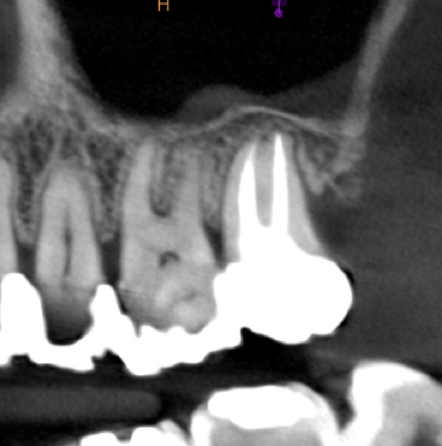

術後のCT画像

こちらが術後1年経過時のCT画像になります。

歯の根っこの周りに正常な骨組織ができているのがわかります。

こちらが別な角度からのCT画像です。

歯周ポケットと交通していた部分にもしっかりと骨が再生されています。

根尖病変の治癒に伴い、上顎洞への炎症も改善し上顎洞粘膜の肥厚も改善しています。

適切な診断、適切な治療手順を踏むことでこのような治療結果を得ることができたと思います。

最後に

さて、近年、行われた根管治療の治療成績の報告を見ると、初回の根管治療(initial treatment)では85%、再根管治療(retreatment)では83%、外科的歯内療法(手術用顕微鏡を用いたroot-end surgery)では94%の成功率とされています。

当院では保険治療の他、この治療成功率を高めるために精密根管治療、精密虫歯治療にも取り組んでおります。

根管治療に関してお悩みのことがございましたら当院までご連絡下さい。皆様のご来院をお待ちしております。

| 治療費 | 保険治療 |

|---|---|

| メリット | 保険治療であるため治療費が抑えられる |

| デメリット | 再感染を生じる可能性がある |